SNS疲れと本音の居場所: 私のSNS体験記

Munkhjargal:SNSを使っていると、時折発言が思わぬ反響を呼び、疲れを感じることがあった。特に、社会的な配慮が求められる現代では、発言が不適切と見なされることもあり、それが原因で人格まで否定されることが散見される。

そのため、発信をためらう人も増えており、本音でのやり取りを行いたいと思っても、SNSではなかなか自由に発信できないという人も少なくない。

はじめに

SNSとの関わり方に悩んだ経験はないだろうか。私は対面でのコミュニケーションは得意だが、不思議なことにSNSだけは苦手意識がある。毎回、生理的な違和感を覚え、本音で交流できないもどかしさを感じるのだ。

SNSの中の「優しさ」の正体

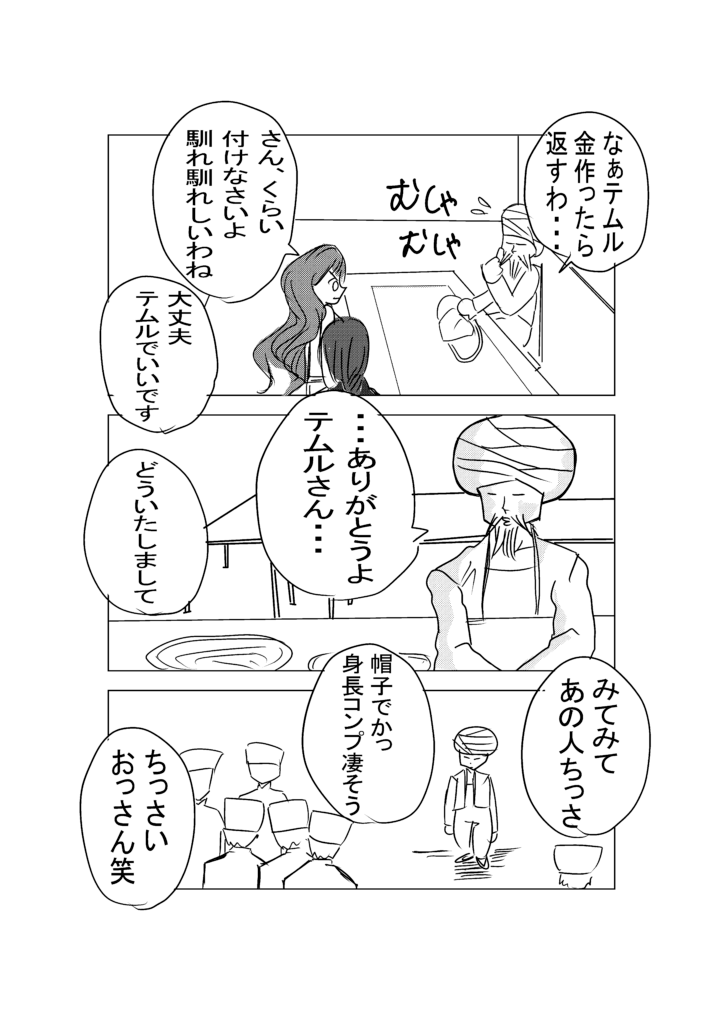

SNS上で感じる最大の違和感は、過剰な「優しさ」だった。例えば、初心者が作品(↓)を投稿すると、明らかに改善の余地があるにも関わらず「素晴らしい!」「才能を感じる!」といったコメントが並ぶ。しかし後日、同じ人が別の場所で「正直あの作品は厳しかったが、応援したくて褒めただけ」と本音を漏らしていたりする🙄

この誠実さの欠如というか過剰な気遣いが、SNSでの交流を空虚に感じさせる原因の一つである。

この誠実さの欠如というか過剰な気遣いが、SNSでの交流を空虚に感じさせる原因の一つである。

また、「最近疲れている」と投稿すると、これまで交流のなかったユーザーから「分かります!お疲れ様です!」と突然リプライが来ることがある。

そして「どんな仕事をしているの?」「趣味は?」と質問攻めに遭う。

彼らのプロフィールには「フォロワー、お友達募集中!」などと書かれており、他のユーザーにも同じようなアプローチをしているのが見て取れる。本当の関心ではなく、単に繋がりたいだけのようだ。

自分自身の反省

恥ずかしながら、初期の私自身もこうした行動に無意識のうちに加担していた。

返信・反応に何時間も費やし、義務的なやりとりを続けていたのである。キャパオーバーで精神的に疲弊し、一度SNSを離れることになった。

結構な時間を投資した相手とは今、虚しいことに何の繋がりもない。時間の無駄だったと言わざるを得ない。

この経験から、義理堅い性格の人間が陥りやすい罠だと気づいた。「誰とでも仲良く」という本能に反した偽善的な交流は、結局は興味のない相手に懐かれるという不幸な結果を招くのみである。やっている側も白けており、される側も不快—誰も得しない関係が構築されているのだ。

本音で繋がる関係性

現在は心から関心を持てる人とだけ繋がるようにしている。特に作品に強い関心があるクリエイターとは、頻繁に連絡を取らなくても自然と繋がりが続いている。そういう方々は「戦友」と呼べるような存在だ。

閉鎖的な空間でしか語らない(というか語れない)が熱中時間といった感じで会話が延々と続く。

キャラクターの内面まで踏み込んだ深い考察が可能で、私が当初SNSに求めていた交流そのものだ。

私のSNS利用法

試行錯誤の末、以下のスタイルに落ち着いた:

- 特定のプラットフォームは投稿のみ(壁打ち)

- 本当に関心あるクリエイターにのみ反応

- 深い考察は自身のウェブサイトを中心に発信

これにより、無理なく自分らしさを保ちながらオンラインでの活動を続けられるようになった。

終わりに

SNSは便利なツールだが、使い方を間違えると精神的な負担になりかねない。表面的な「優しさ」や偽りの関心に囲まれた環境では、本音で交流することが難しい。自分に正直に、心地よい居場所を見つけることが、オンラインライフを健全に保つ鍵なのかもしれない。

私の体験が、SNSとの付き合い方に悩む方の参考になれば幸いである。