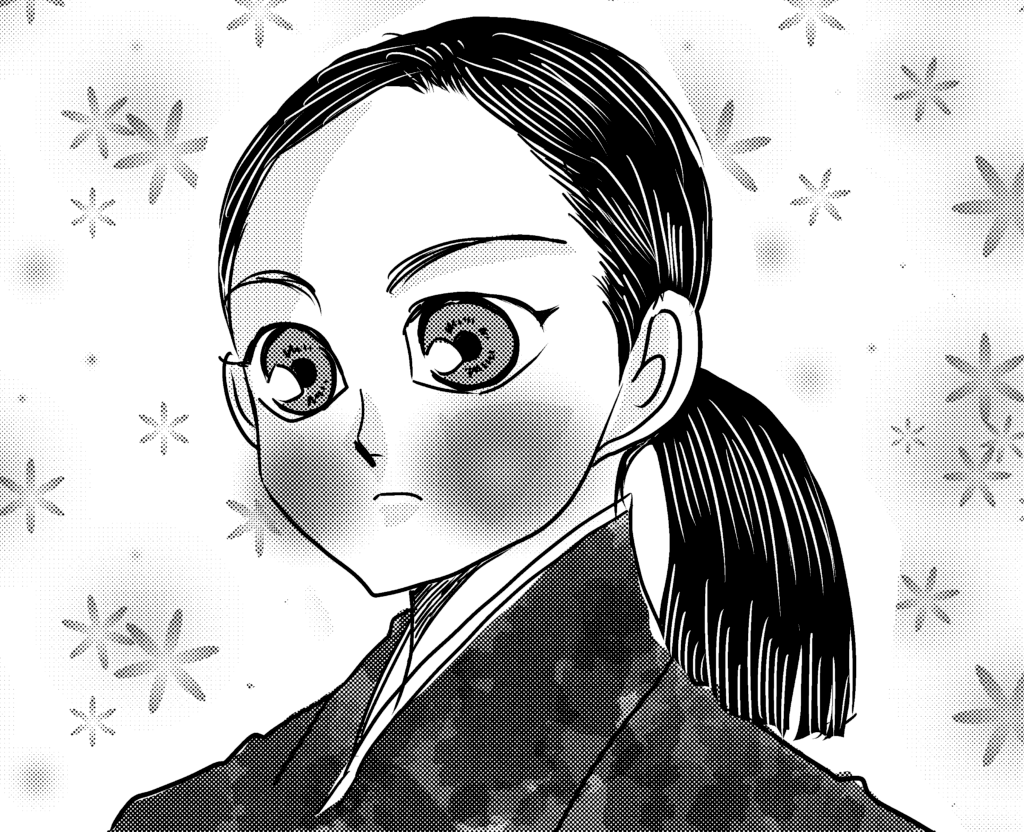

若き日の陳友涼

沔陽の湖畔に広がる小さな漁村。その静けさの中で、陳友諒は生を受けた。父は毎日湖で魚を捕り、母は家庭を守る。その中で、友諒は幼いながらも一種特別な存在感を放っていた。

彼は切れ長の一重が印象的で意志の強さを感じさせる大きな瞳を持っていた。無邪気さよりも冷静さが宿ったその目は、少年ながらも大人びた印象を与えていた。頬は柔らかな輪郭を持ちながらも、全体的に整った顔立ちが、早熟な知恵と抑えきれない野心を漂わせていた。

村人たちは密かに陳家の話を囁いていた。陳という姓は本来のものではなく、友諒の祖先が婿養子として迎えられたことで名乗るようになったものだった。しかし、友諒はその事実に屈するどころか、むしろそれを誇りに思い、意に介さない態度で周囲を圧倒していた。

湖畔でひとり湖面を見つめる友諒の姿は、村人たちの目に孤高の少年として映っていた。ある日、彼は湖面に映る自分を見つめ、呟いた。

「俺はこの村で一生を終えるのか…?」

その言葉には、どこか運命を抗おうとする強い決意が込められていた。

友諒は貧しいながらも学問に興味を持ち、村に伝わる古い書物を読み漁った。指導者もなく、独学で文字を覚え、物事の筋道を理解していった。その努力は村人たちを驚かせたが、彼がその先に何を目指しているのかを理解する者はいなかった。

ある日、村に流れ者の術者がやってきた。

「この地には貴人の運命を宿す墓地がある」と術者が語った瞬間、友諒の胸に熱い何かが込み上げてきた。その時から、彼は自分こそがその運命を掴む者だと密かに信じるようになった。

やがて友諒は県の小役人となり、地道な文書仕事を任された。その職務においても、彼の知性と緻密さは存分に発揮され、上司の信頼を得た。しかし、彼の心はいつも満足せず、単調な日々が続く中で新たな未来を夢見ていた。

「俺はこのままでは終わる気は無い」

その頃、各地で元朝に対する反乱が頻発していた。その中で特に勢いを増していたのが、徐寿輝の名を掲げた勢力だった。彼は元の商人から反乱の指導者へと転じ、多くの民衆を引きつけていた。

その話を耳にした時、友諒の中に眠っていた何かが目覚めた。

「ここに賭けるしかない!」

そう決意した友諒は、役所を辞し、徐寿輝の元へと向かうことを選んだ。

感情のない機械のような男

友涼は父親の反対を押し切り、役所を辞めて徐寿輝のもとへ身を投じた。漁師の出だった彼にとって、これは一世一代の賭けだった。最初は兵糧の調達や文書の整理といった地味な裏方仕事を任されていたが、徐々にその判断力と胆力が評価され、徐寿輝軍の有力者である倪文俊に仕えるようになった。

倪文俊のもとで簿記係として働きながらも、友涼は常に上を見据えていた。ただの文官で終わるつもりはなかったのだ。軍営を歩き回り、兵士たちの訓練を観察し、指揮官たちの振る舞いを学び取る。戦場で名を上げるにはどうすればよいのか、指揮権を得るにはどんな資質が必要なのかを、自分の目で確かめ、心に刻みつけた。

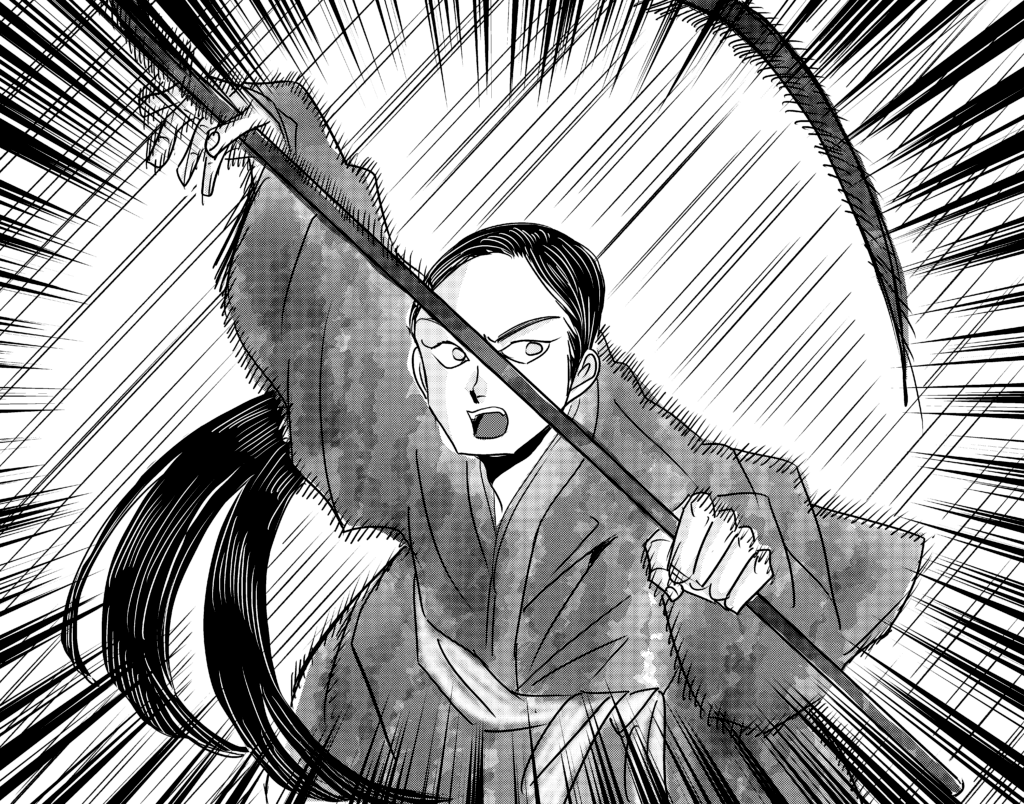

そんなある日、友涼は軍営の片隅で兵士たちに混じり、一人で鋼鉄の竿を振るっていた。それは、彼が漁師のころから使い込んできた武器だった。漁具としての竿が、彼の手にかかると殺傷力を持つ武器へと変わる。鋼鉄の竿が唸りを上げて空を切る音に、周囲の兵士たちは思わず訓練の手を止めた。その鋭い目つきと集中力――友涼の姿からは、戦場での勝利を掴む執念が滲み出ていた。

その様子を、偶然通りかかった倪文俊が目に留めた。

「友涼、お前はただの簿記係で終わるような男ではないな」

倪の言葉に、友涼は無表情で一礼しただけだったが、内心ではその言葉が胸に響いていた。初めて、自分の可能性を認められたような気がした。

それからの友涼は目覚ましい活躍を見せた。文官としての冷静な判断力と、武官としての大胆な行動力を両立させ、次第に軍内で一目置かれる存在となる。特に、彼が操る鋼鉄の竿は圧倒的な強さを誇った。漁師時代に培った感覚で操るその武器の動きは予測不能で、敵を翻弄し、全滅させたこともあった。

彼の無敵ともいえる竿捌きは流派に属するものではなかった。幼い頃から使い慣れた漁のための竿が、友涼の手によって変幻自在な武器へと進化していた。その独特の戦闘スタイルに、周囲は「無表情で感情のない機械のようだ」とさえ評した。

冷たく、完璧で、隙のない友涼。その名は少しずつ軍内で広がり始めていた。彼はただの簿記係では終わらない――彼自身も、それを確信していた。

初めての戦場

友諒に戦場での機会が訪れたのは、ある小さな村を制圧する任務だった。与えられた兵力はわずか数十名。それでも彼はこの初陣を大きな転機にしようと決意していた。村の地形、住民の配置、敵兵の巡回経路――事前の情報を徹底的に集め、練り上げた作戦を頭の中で反復する。奇襲と陽動を駆使したその計画は、わずかな犠牲で村を制圧することを目的としていた。

夜明け前、友諒は自ら先陣を切った。手にしているのは漁師時代から使い慣れた鋼鉄の竿。その長い武器は力加減一つで殺すも生かすも自在に操れる特殊な武器だった。

村の入り口で敵兵の集団と遭遇した時、友諒は迷わずその竿を振り下ろした。

「道を開けろ!」

鋼鉄の竿が唸りを上げ、目の前の敵兵を一撃で地面に叩き伏せた。絶叫を上げて転がる兵士に気を取られた仲間たちの隙を突き、友諒はさらに踏み込む。

「敵だ!迎え撃て!」

声を上げた敵の指揮官を狙い、竿の先端を鋭く突き出す。彼は胸を貫かれる寸前に竿の方向がわずかに逸れ、その肩を叩き砕いた。指揮官は崩れ落ち、痛みに叫び声を上げる。

「叫べ!お前たちが恐怖を知れば、仲間も怯む!」

友諒の声が響く中、竿は次々と敵兵を叩きのめしていった。手足をへし折られ、地面に転がる彼らは戦場の障害物となり、次々と進軍を妨害していく。

一人の若い敵兵が必死に友諒へ向かって剣を振りかざした。しかしその剣は竿の一撃で簡単に弾き飛ばされた。若者は怯えた目で友諒を見上げる。

「命乞いをするか?」

友諒が冷酷な声で問いかけると、若者は震えながら頭を下げた。

「た、助けて……!」

一瞬の沈黙。だが次の瞬間、友諒の竿が若者の頭部を正確に叩き割った。血しぶきが周囲に飛び散り、近くにいた敵兵たちは恐怖に立ちすくむ。

「戦場に立った時点で、命乞いは無意味だ!」

冷淡に呟きながら、友諒は次の標的を探した。その瞳に迷いは一切なかった。

敵兵が次々と倒れる中、村は友諒の手によって完全に制圧された。味方の損害は極わずか。彼の計画と指揮は完璧だった。戦いが終わり、勝利を祝う声が軍内に響く中、友諒はただ一人、村の中央に立ち尽くしていた。

彼の目は、血と泥にまみれた地面を見つめている。その周囲には、うずくまる住民たちの悲しげな顔があった。

「これが俺の選んだ道か……」

その呟きには、己の行いに対する罪悪感、そしてそれを押し殺そうとする覚悟が混じり合っていた。友諒は鋼鉄の竿を見下ろしながら、固く目を閉じた。

戦場の冷酷さは、彼を少しずつ変え始めていた。そしてその瞳の奥に宿る冷たさは、これからも消えることはないだろう――勝利のためには手段を問わない、その強靭な意志とともに。

戦場の後

村の制圧を終え、夕暮れが近づく中で友涼は一人、崩れ落ちた家屋や倒れた人々の姿を見つめていた。背後では兵士たちが歓声を上げ、戦利品を集める音が響いている。しかし、友涼はその喧騒をどこか遠く感じていた。

手に握る鋼鉄の竿には乾いた血がこびりつき、甲冑の隙間から汗が滲んでいる。

「これで終わりか……少しは静かになるだろう」

呟いた瞬間、耳を裂く風切り音が響いた。

反射的に身を翻した友涼の目に、振り下ろされる刃が映る。

友涼は瞬時に竿を振り上げ、刃を弾き飛ばした。乾いた金属音が響き、襲撃者は素早く後退する。

「まだ生き残りがいたか!」

鋭い声に答える者はいない。襲撃者は剣を拾い再び斬りかかってくるが、その動きはぎこちなく、兵士としての訓練を感じさせない。

「何者だ?」

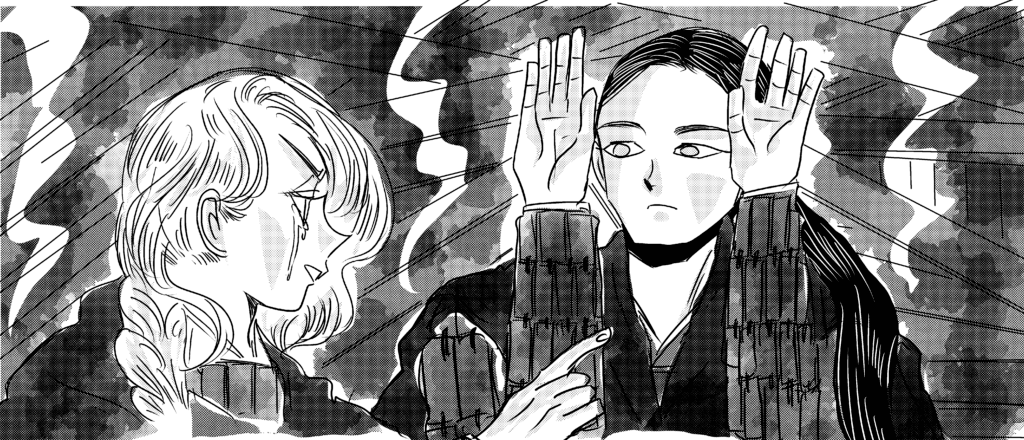

友涼は冷静に竿を一閃し、相手の兜を弾き飛ばした。金属が地面に転がり、襲撃者の素顔が現れる。そこにいたのは、長い金髪と碧眼を持つ若い女性だった。

友涼は彼女の美貌に内心、心奪われた。

彼女は荒い息をつきながら、鋭い眼差しで友涼を見つめ、叫んだ。

「私の家族を返して!父も、兄弟も、あなたが皆殺しにしたんだ!」

彼女の言葉に、友涼の瞳がわずかに揺れた。

「私のような孤児をたくさん引き取って実子のように育ててくれた人を、何故、殺せるのよ!」

彼女の絶叫が戦場に響き渡る。彼女の碧眼には怒りと深い悲しみが交錯しており、涙がこぼれていた。その姿を見た友涼は心が痛み、黙って鋼鉄の竿の構えを解いた。

彼の瞳に宿る感情は冷徹さと、やり場のない後悔の混じったものだった。

「あなたのご家族を殺したくて殺したわけではない……だが、それでも俺が殺したのだな」

自嘲するように言うと友涼は、静かに竿を地面に置いた。そして両手を広げ、彼女に向き直る。

「どうぞ。それであなたの気が済むなら俺を殺してくれ」

その言葉に、女性の体が小刻みに震えた。握りしめた刃が力なく地面に落ちる。

「なんで……なんでそんなことを言うの……!」

彼女は膝をつき、その場に崩れ落ちた。全身を震わせながら号泣する姿を、友涼は無表情で見つめていた。

「俺は……あなたを悲しませたくてやったわけではない」

友涼の声は穏やかで、しかしどこか切実に響いた。

「誰かが命じて、私はそれを遂行する。ただそれだけのことだ。しかし、だからといって俺の罪が消えるわけではない。あなたの家族を奪ったのは俺だ」

彼女は涙に濡れた瞳で友涼を見上げた。彼の目には冷たい光が宿りながらも、その奥には誠意があるように見えた。

「それでも、生きているなら……俺をどうするかはあなた次第だ」

友涼は静かにその場を立ち去ろうとした。だが、足を一歩踏み出したところで足を止め、振り返らずに続けた。

「俺を憎むなら憎み続けろ。それがあなたの命を繋ぐ理由なら……それで構わない」

友涼が去った背中を見つめながら、彼女は涙を止めることができなかった。その胸には激しい憎しみと共に、彼の意外な態度に対する戸惑いが芽生えていた。

「何なの…あの人は……」

友涼もまた、静かに戦場を後にしながら、自分でも理解できない感情が胸に宿っているのを感じていた。

「ふふ……あのような美しい方に討たれるのなら、本望だ」

本音なのか冗談なのか彼にも分からなかった。

元末の虞姫と項羽

初めて出会った日の衝撃は薄れ、二人は共に過ごす時間を増やしていた。友涼が式目人の女性、高氏を気にかけ、彼女の笑顔に心を奪われるようになっていた。

ある日、友涼が戦場で集めた花の束を高氏に手渡した。その際の彼の顔はいつもより少し赤らんでいるように見えた。

「これは……?」

高氏は驚いたように花束を受け取り、顔を少し赤らめる。

「あなたに似合いそうだと思ってな」

友涼の言葉に、高氏は一瞬言葉を失ったが、次第に微笑みが浮かぶ。

「ありがとう」

その日から、友涼と高氏の関係は特別なものとなっていった。

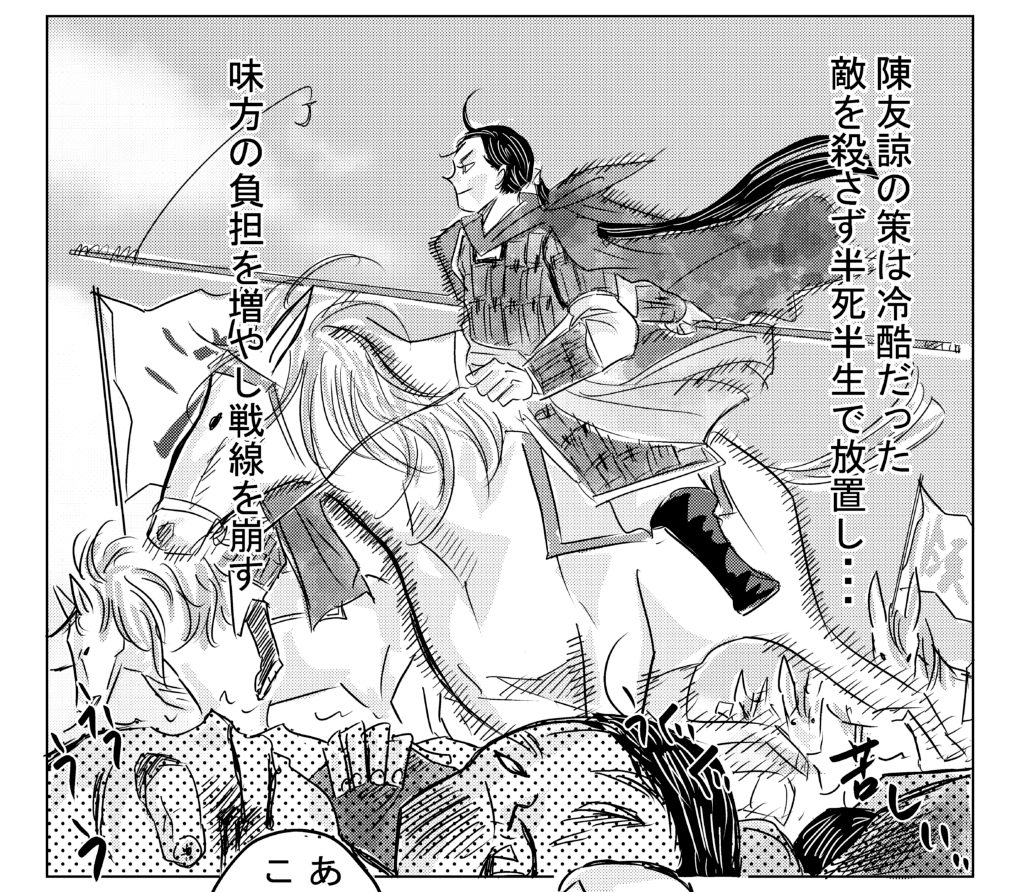

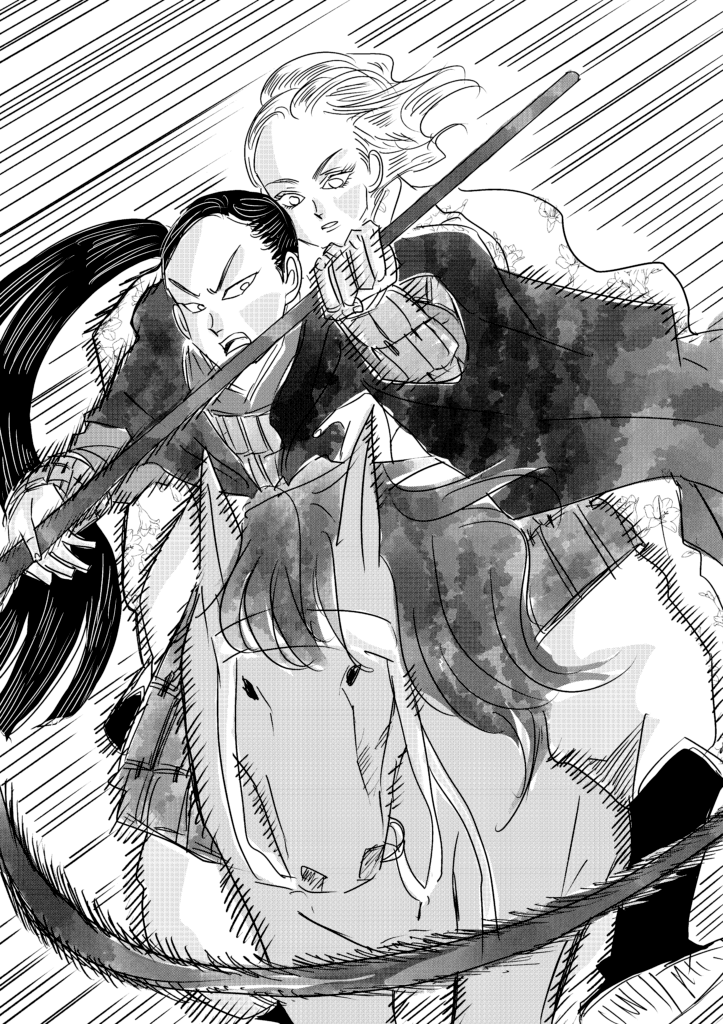

しばらく時が経ち、戦場の混乱が絶頂に達していた。陳友涼の鋼鉄の竿が敵の剣を打ち砕き、華麗に舞い、敵を倒していく。彼の背には高氏がしっかりしがみつき共に馬に座り、冷静に戦況を見つめていた。

「前へ!」

高氏の声が響くたびに、友涼の竿が敵を撃ち倒し、地に散らばる武具と血が、戦場に絵巻のような景色を生み出していた。

高氏はその姿に恐怖など抱かない。むしろ彼の腕の中にいることが、安心そのものであった。鋼鉄の竿が振り下ろされるたびに、敵は次々と跪き、白旗を掲げる者も少なくない。

「陳友涼に敵なし……あの方がいる限り、我らは敗北など恐れぬ!」

民衆たちはその姿を見て歓喜し、口々に賛美を送った。

「まるで虞姫と項羽が戦場に舞うようだ!」

「心が熱くなる。あの二人に続くものだ!」

陳友涼の戦いぶりは、まさに古の英雄を思わせるもので見る者の心を熱くした。敵軍の将軍たちは、次々に彼の名声を聞き、降伏を選ぶ者も増えていった。

「我々の名誉を賭けても、陳友涼には勝てないだろう……」

戦場の混乱が静まり、人々は陳友涼と高氏を新たな指導者として受け入れ始めていた。

「この二人こそ、我らが未来の希望だ」

その名声と功績は、戦場を超えて広がり、陳友涼と高氏の姿は、民衆の心の中に刻まれた。

←第3話 第5話→