四面楚歌のココ・テムル

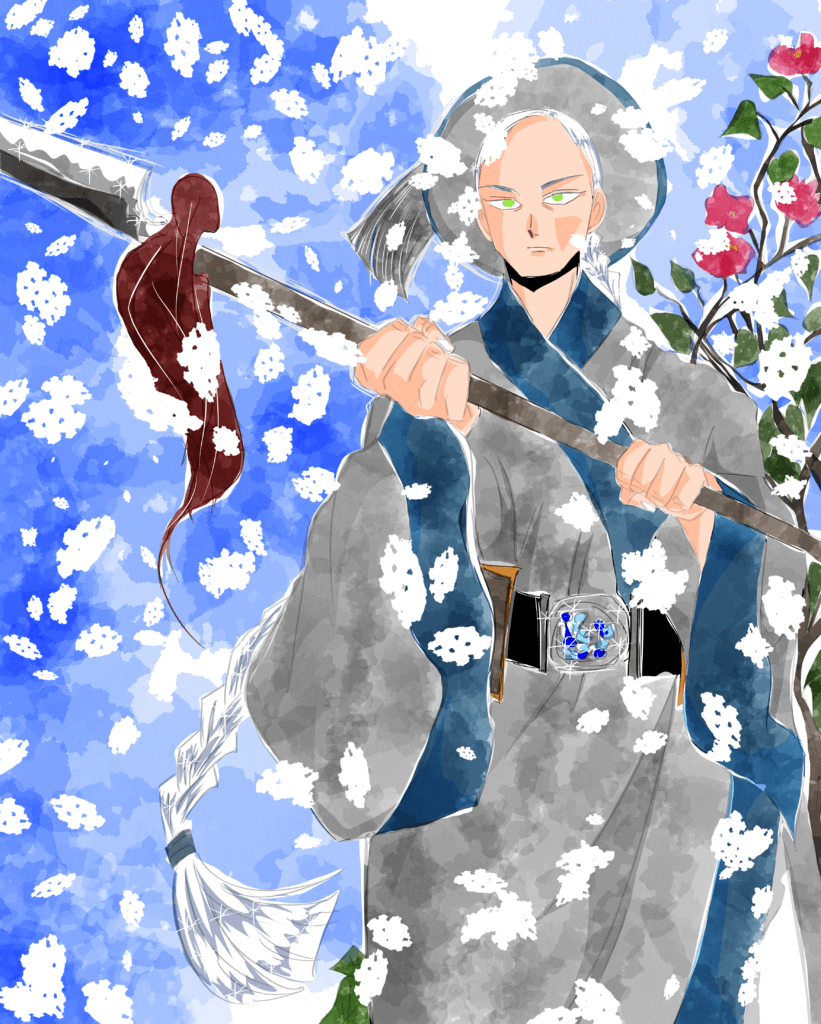

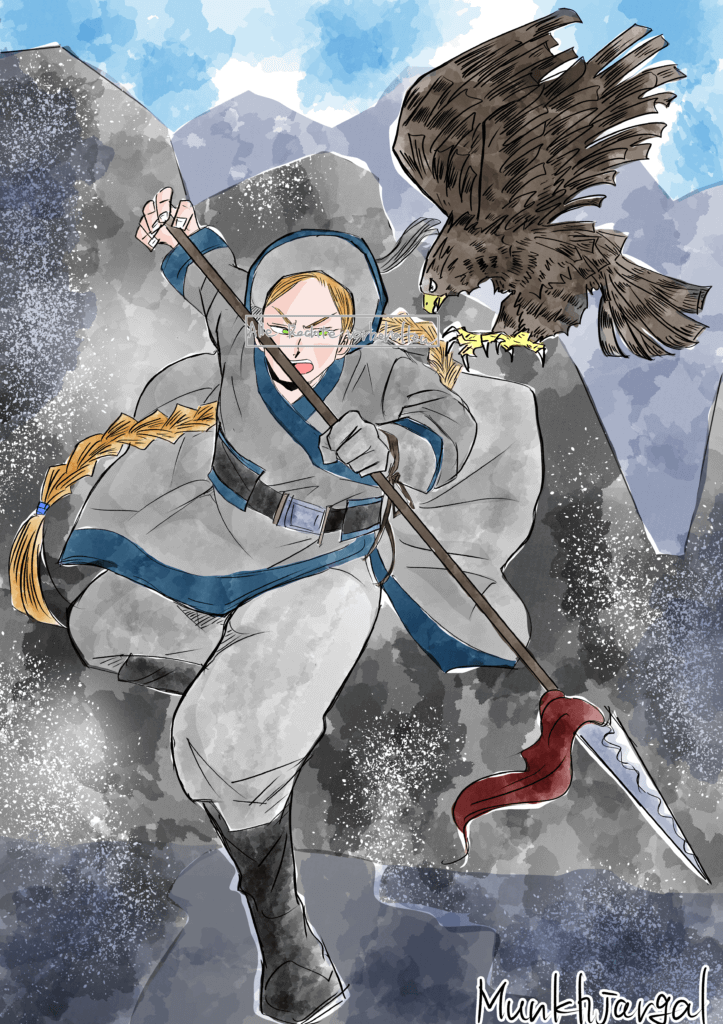

既に年老いて白髪となった老将ココ・テムルは元朝の権力闘争と軍閥政治において重要な役割を果たし、特に軍事的なリーダーシップを発揮していた。

しかし、その間に発生した政治的な駆け引きと裏切りが彼の立場を常に揺るがせていた。

彼の軍事的な才能を活かす場面は多く、一時期、元朝の実権を握りしめていたが、その内輪の争いに巻き込まれ、手に入れた権力を保持することが困難になっていた。

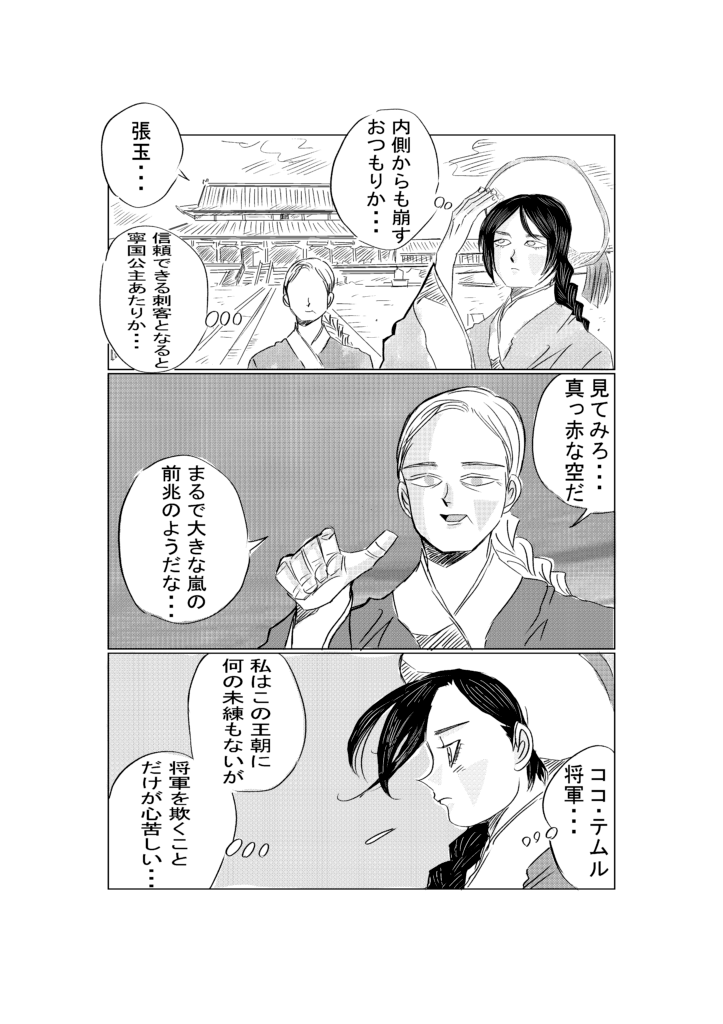

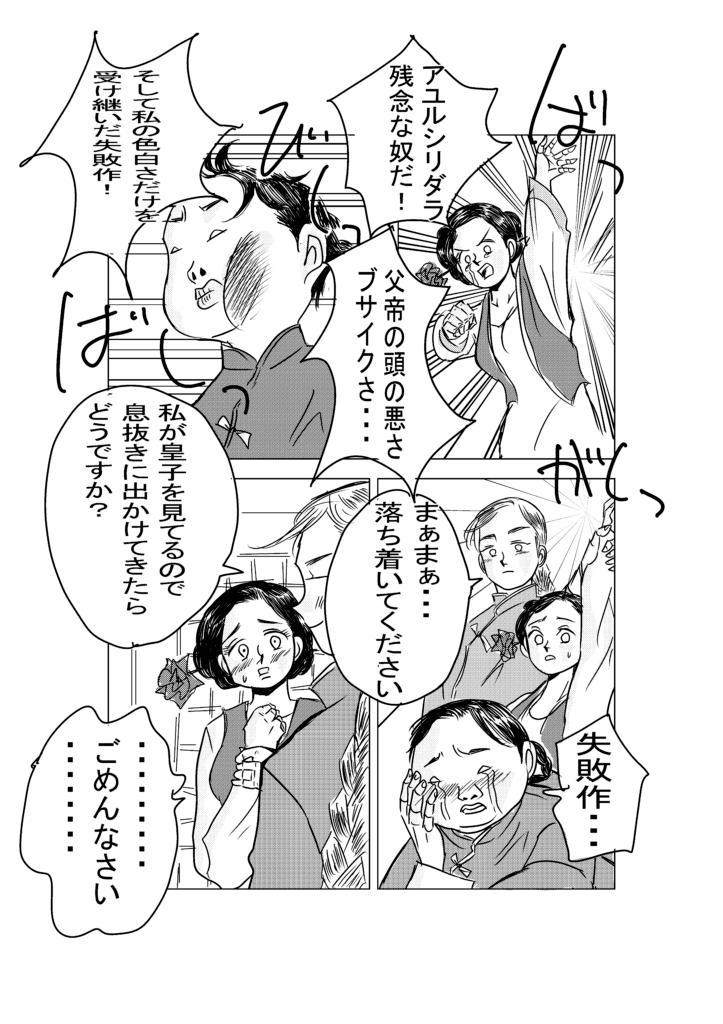

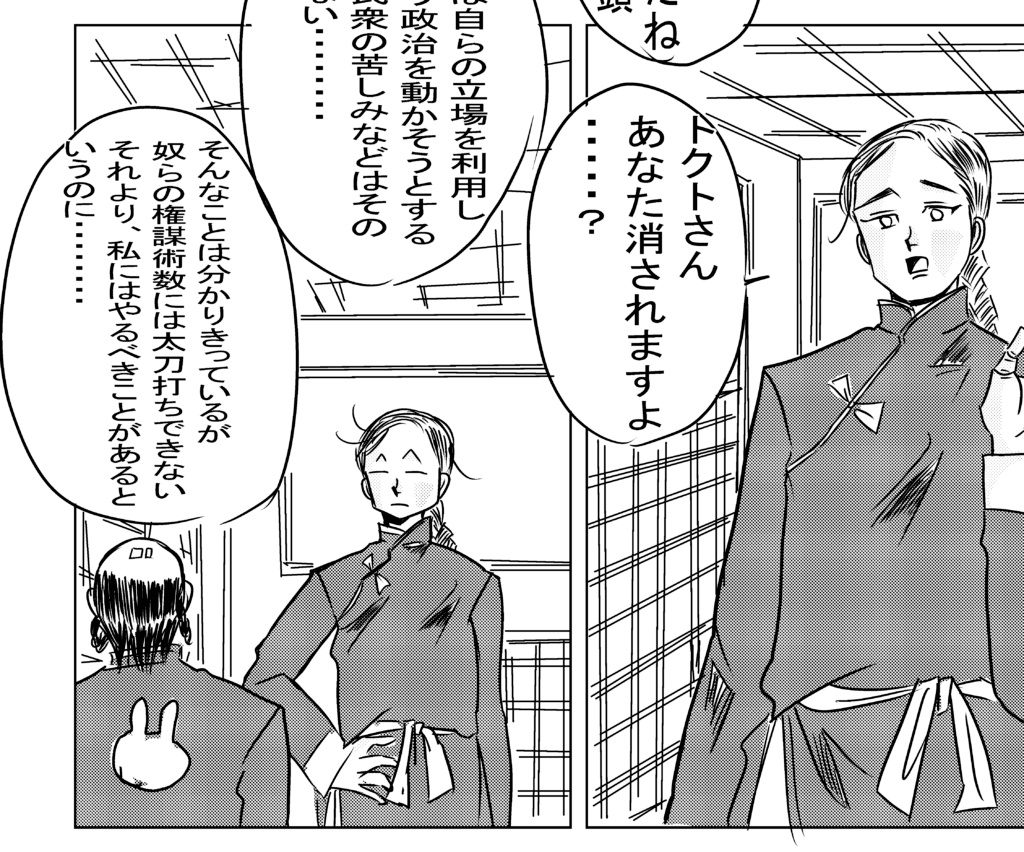

そんな中、奇皇后が彼の軍を動員しようとしたが、その意図が巧妙に隠されていたことをココ・テムルは感じ取った。奇皇后が表向きは皇太子アユルシリダラを支持しながらも、裏では自身の権力を維持しようとし、その手段として時には虚偽の勅命を使うこともあった。その巧妙さと予測できない動きに振り回され特に頭を悩ませていた。

さらに元の官僚たちとの関係もぎくしゃくしており、誰もが自分の利益を優先して動いているように見え、彼が信頼できる人物を見つけるのがますます困難となっていた。全てが陰謀と裏切りの中で回っているように感じ、次第にその疲労が色濃くなっていった。

また、元の皇帝であるトゴン・テムルの政治的無関心、無策にも嫌気が差し、彼を支える意思が失われていった。

数々の権力闘争の中で忠臣は次々と命を落とし、彼の周りにはごくわずかな部下しか残らなかった。

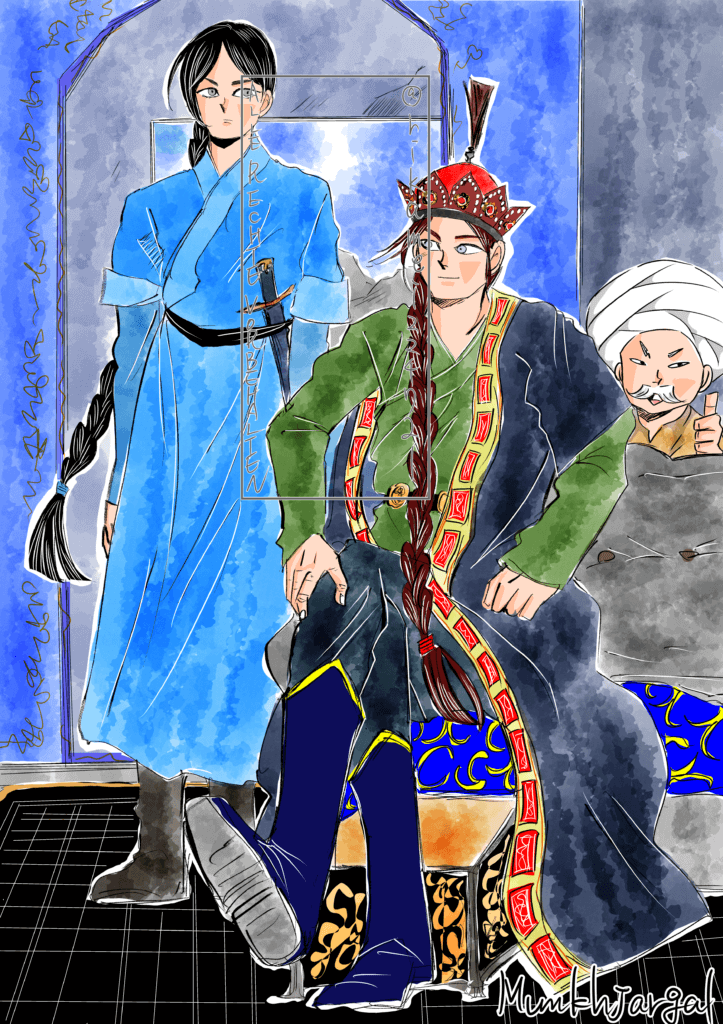

その中でも、張玉は特異な存在だった。彼は元朝の皇帝に仕えた数少ない漢人であり、あの気難しい奇皇后からの信頼も厚かった。

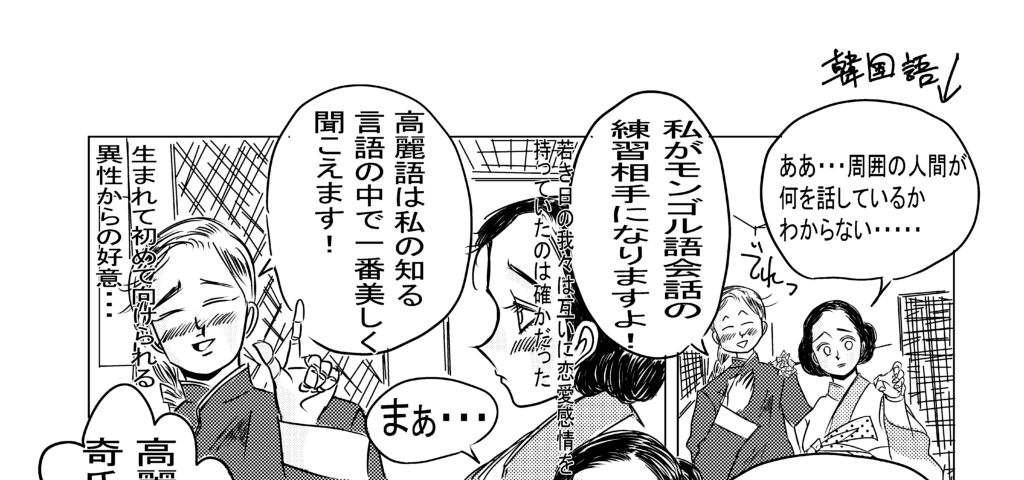

若い頃、彼は特務として長期間サマルカンドに滞在し、ティムール大王と深い面識を持ち、テムーレン(跛足のティムール)というモンゴル名を受け、さらにはイスラム教に改宗していた。

ティムール大王は張玉の容姿が自分に似ていることをたいそう気に入っており、彼に深い親しみを持っていたという。その信頼はココ・テムルにも受け継がれ、張玉は大王と同様、ココ・テムルの心強い部下となった。

張玉は武将としてではなく、人心を読む力と交渉術に秀でていた。奪った敵の城をうまく掌握し、戦後処理を得意とした。その手腕は軍略よりも、むしろ戦後の秩序を保つことに長けており、ココ・テムルはその点を高く評価していた。

よく張玉は静かに手を組み、心の内で祈りを捧げていた。イスラムの神に向かうその姿は、どこか厳かでありながらも親しみを感じさせるものだった。彼は困難な状況に直面するたび、神の導きを求めて祈ることを習慣としていた。その信仰心は単なる形式にとどまらず、誠実な人柄となって彼の言葉や行動に表れた。それゆえ、張玉は周囲の者たちからも一目置かれる存在であり、どこか温かさを感じさせる人物として知られていた。

「張玉、私にはもう信頼できる人間がいない…頼みの綱はもうお前だけだ。」

ココ・テムルは深いため息をつきながら、目の前の張玉に言葉を投げた。彼は元軍の指揮官として幾度も戦場に立ち、数多くの困難を乗り越えてきたが、その裏には常に腹心、李吾魯思不花の冷静な助言があった。彼は誠実なだけでなく、実務にも優れ、問題が起こるたびに的確な対応を見せていたが、陳友諒に敗れ、無念の死を遂げてしまった。

張玉は彼の代わりに同じ任務に就いたばかりだった。

「ご安心ください、ココ将軍。必ずや事態を収拾してみせます。」

張玉の声は穏やかでありながら、自信に満ちていた。その言葉を聞くたびに、ココ・テムルは彼を心から信頼している自分を感じるのだった。

隠された思惑

だが、張玉にはもう一つの顔があった。彼は密かに漢民族復興を夢見て外部からその機を伺っている劉伯温という人物と通じ、王朝転覆への意志を秘めていたのだ。その決意は、幼い頃に見た民衆の苦しみと、元朝による圧政の中で育まれたものだった。

張玉の父親は地方の官吏でありながら、常に抑圧を受けていた。元朝の支配下では、蒙古人が特権階級とされ、その下に色目人、さらに漢民族や南人が位置づけられる厳しい身分制度が敷かれていた。この制度は官吏や兵士の待遇にも影響を及ぼし、漢民族の官吏は何かといえば理不尽な指示を押し付けられ、命の危険と隣り合わせで働くのが常だった。

張玉の父も例外ではなかった。ある日、上司である蒙古人に逆らったとして、耳に鉛を流し込むという残虐な方法で処刑されてしまった。その光景を幼い張玉は隠れた場所から震えながら見ていた。その瞬間、彼の心には消えることのない怒りと悲しみが刻まれた。

「この世に正義はないのか……。」

その日から、張玉の心には、元朝の支配を打破し、苦しむ漢民族のために立ち上がるという使命感が生まれた。そして、成長した張玉は、自らが信じる未来のために静かに行動を始めたのだった。

張玉は祈るたびに、あの日の父の姿を思い浮かべた。その祈りには、父への追慕と、元朝の圧政を終わらせるという決意が込められていた。信仰の篤さは、彼自身の人格を形作ると同時に、内に秘めた闘志を支える源ともなっていたのだ。

彼の胸には、かつて父が生前に語った言葉が深く刻まれていた。

「どんな時でも、人を傷つけることなく、しかし信念を失わない人間であれ。」

張玉はその教えに忠実でありながらも、復興という大義のために、密かに劉伯温と手を組み、未来への準備を進めていった。

劉伯温は張玉の志を理解しながらも、今はまだ明確な主君を定めていなかった。

「焦る必要はない、張玉殿。時は必ず来る。」

劉伯温の落ち着いた声が張玉の耳に残っていた。その言葉を胸に、張玉は信仰と忠誠、そして復興という三つの矛盾を抱えながら、ココ・テムルの傍らに立ち続けた。

試される張玉の信念

張玉は何度も自問した。自らが祈りを捧げる神の教えに従うならば、二重の忠誠は許されるのか――と。しかし、その問いを繰り返すたびに、彼の心はますます確信を強めていった。

「正義とは、未来を切り開く意志の中にある。」

その思いが、張玉の行動の背骨となり、彼を支える祈りの力となっていた。

張玉の誠実さと信仰心は、ココ・テムルの絶大な信頼を勝ち取る源であった。同時に、それは彼が別の未来を目指すための隠れ蓑でもあった。張玉の心に宿る祈りは、いつか訪れるであろう変革の時を静かに待ち続けていたのだ。

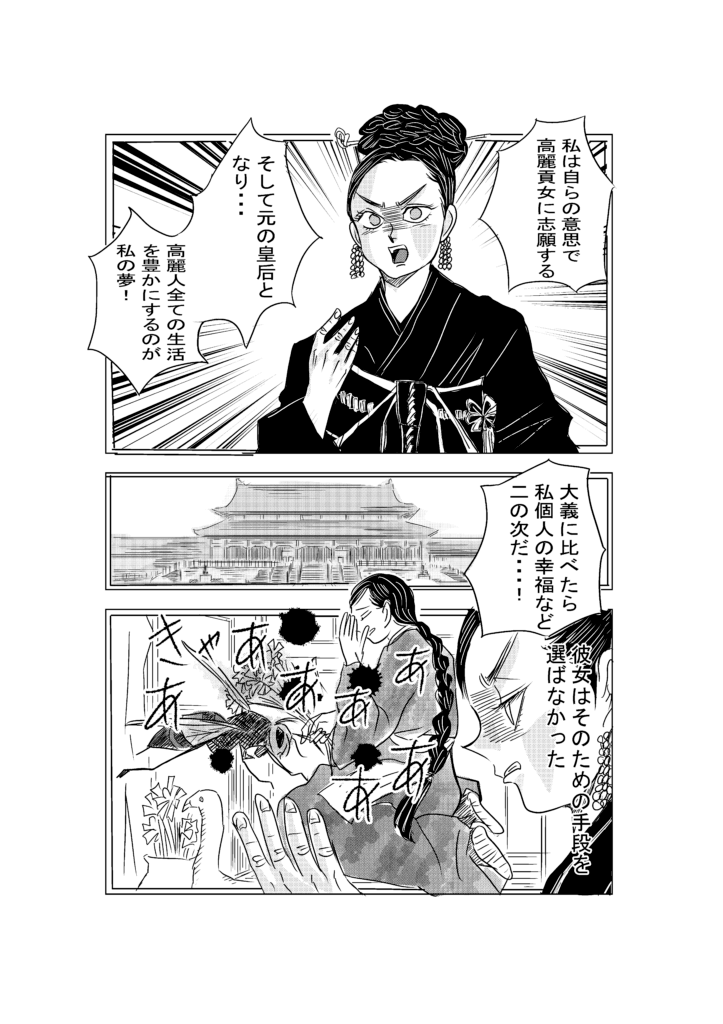

奇皇后の真意

傲慢に思われた奇皇后は常に孤独だった。豪奢な元の宮廷に身を置き、身に纏う衣の一つ一つにさえ権力の象徴が宿る。それでも彼女の心は常に冷え切っていた。

彼女はモンゴル史上初となる外国出身の皇后である。今の地位を得るまでの道は遠く険しかったが、それ以上に困難だったのは内面との葛藤だった。

幼い頃に貢女を志願し、自らを国を救う駒となることを決めた彼女は、自分を高麗のために捧げる覚悟を決めていた。しかし、理想は容易に叶うものではなかった。元の皇帝トゴン・テムルに嫁ぎ、その寵愛を受けながらも、彼女の心はその男に向けられることは一度もなかった。

夫への愛もなく、息子に対する情愛も同様だった。彼女にとって息子は、血を分けた存在でありながら、自分が生き抜くための「駒」に過ぎなかった。だが、この冷酷な決断の裏にあるのは、彼女が愛を信じる余裕さえ奪われていた現実だった。

宮廷では常に笑みを浮かべ、優雅な姿を保ち続けたが、その内側には深い孤独が渦巻いていた。彼女が権力を握れば握るほど、彼女を囲む影は深く濃くなり、その中に立つ彼女の姿は一層孤立していった。

恭愍王が即位すると、奇皇后の世界はさらに揺らいだ。高麗王でありながら元に反抗的で独自の路線を取り、圧力に屈しなかったその若き王は、国政に莫大な影響力を持つ彼女の一族を族滅した。

愛する家族を奪われた壮絶な負の感情は彼女の心に刻まれたが、人前で涙を流すことはなかった。

むしろその感情は鋭利な刃のように彼女を突き動かし、辛旽という刺客を利用して復讐の道を進む決意を固めさせた。

辛旽は、彼女がこの元と高麗という二つの世界で孤立しながらも生き抜くために選んだ唯一の駒だった。

彼の野心と策略を見抜きつつも、それを利用することが奇皇后にとっての生存戦略だった。彼を操ることで高麗の支配を狙い、さらに元の宮廷内でも自らの地位を強固にしようとした。だがその過程で、奇皇后の孤独はさらに深まるばかりだった。

彼女の真意を理解する者は誰もいなかった。いや、理解してほしいとすら思っていなかった。

彼女はいつしか他者に期待することをやめ、自らを信じる以外の選択肢を持たなくなった。

信念のために全てを犠牲にし、血の海を歩み続ける日々。それでも彼女の心の奥底に残るのは、かつて夢見た高麗の平和な未来だけだった。

夜が更け、彼女は宮廷の薄暗い廊下を歩きながら自らに問いかけた。

「見果てぬ先に、私の求める理想はあるのか?」

彼女が生涯を捧げた戦い。それは他者から見れば野心に満ちたものだったかもしれない。

しかし、その本質は、誰にも理解されることのない、祖国愛と自己犠牲を厭わない献身に根ざしていた。

葛藤する将軍

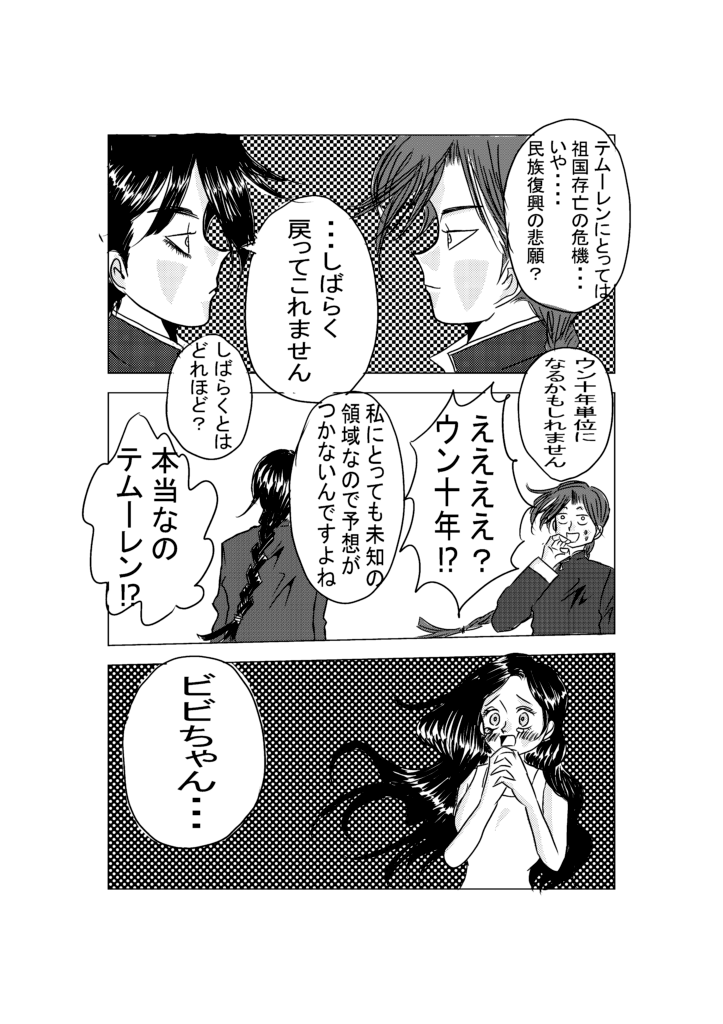

ココ・テムルもまた、張玉には明かせない胸の内を抱えていた。

彼はもはや白髪の老将であったが、若い頃の彼は金髪碧眼の式目人であり、その容姿は他者を圧倒するほど端正なものだった。その頃の彼の前に現れたのが、絶世の美女と名高い奇皇后だった。

奇皇后は高麗人であり、奇子敖の娘として生まれた。彼女は幼い頃から家族に代わり貢女として元廷に献上される覚悟を決め、自らその運命を選び取った。

成り上がるためには手段を選ばない彼女の意志の強さは、彼女を順帝トゴン・テムルの寵愛を受ける存在へと押し上げた。

当時、彼女は皇后ダナシリの嫉妬と執拗な嫌がらせに苦しんでいた。しかし、奇皇后はその状況さえも己の野心の糧とした。やがてダナシリが兄の謀反に巻き込まれ失脚すると、奇皇后はさらに順帝に近づき、次皇后の地位を勝ち取るまでに至った。

そんな彼女と、ココ・テムルは若き日に出会った。

それは偶然というにはあまりにも劇的な出会いだった。二人は初めて視線を交わした瞬間、互いに強く惹かれ合ったのだ。彼は彼女の強靭な意志を秘めた瞳に魅了され、彼女もまた彼の静かな自制心の奥に燃える強さを感じ取った。

鉄の意志を持つココ・テムルであったが、弱みを握られて以降、彼は彼女の支配下に置かれ強く物申すことができなくなった。

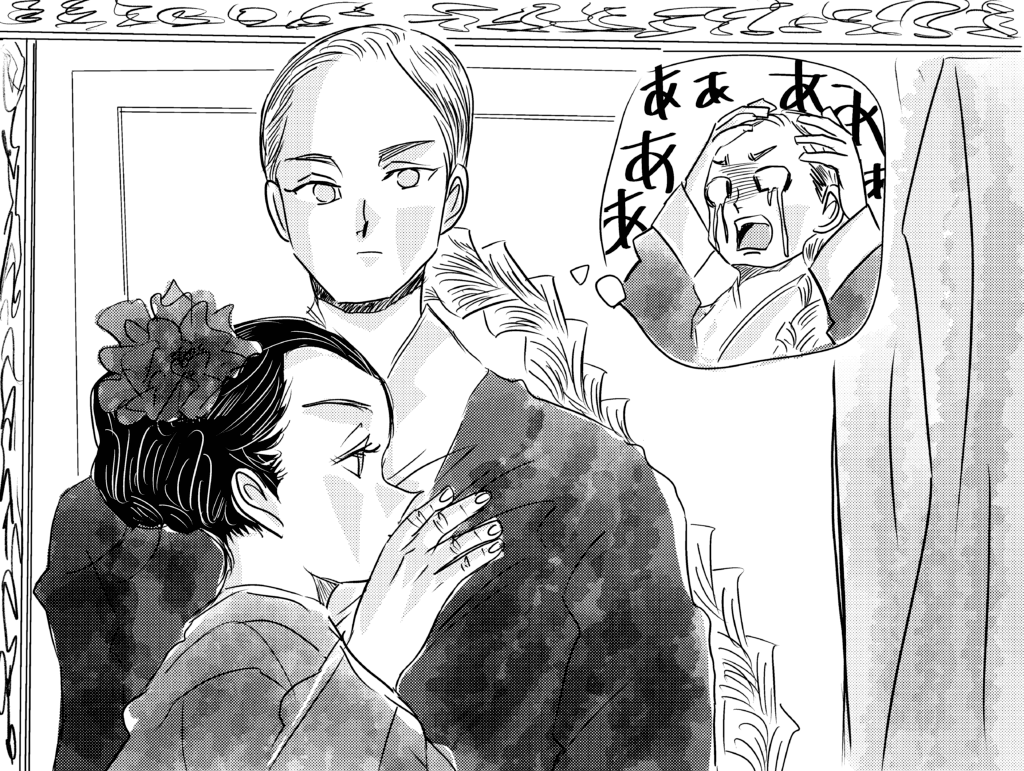

静寂の誘惑

夜の帳が降り、広大な元宮殿の一室に微かな灯火が揺れていた。そこは奇皇后の私室――誰もが立ち入ることを躊躇する、冷たくも威厳ある空間だった。しかしその夜、そこには一人の男性がいた。若き将軍、ココ・テムルである。

「将軍、夜分にお呼び立てして申し訳ありませんね。」

まだ年若く皇后の身分もなかった当時の奇皇后の声は柔らかくも芯があり、まるで絹のように耳に心地よい響きだった。彼女は床の絨毯の上に立ち、薄い絹の衣をまとっていた。その衣は彼女の白く滑らかな肌を透けさせ、宮中で絶世と謳われる美貌をより際立たせていた。

「何かご命令でしょうか、奇氏様。」

ココ・テムルは視線を落とし、恭しく礼を取った。彼は自らの内に湧き上がる感情を抑え込むために、心の中で神の名を繰り返していた。

奇皇后は静かに歩み寄り、その距離が縮まるたびに彼の緊張が高まった。彼女の瞳はまるで夜の湖のように深く、そこに映る月明かりのような微笑みが彼の心を揺さぶった。

「将軍、あなたの忠誠心は宮廷中でも有名ですわ。でも……あなたは私個人にどう忠誠を尽くしてくださるの?」

彼女はわずかに顔を傾け、その言葉に含まれる意味を曖昧にした。

「元朝に忠義を尽くすこと、それが私の務めです。」

彼は真面目な声で答えたが、言葉が揺らいでいることに自分でも気付いていた。

奇皇后は微笑み、彼の首にそっと両手を回した。その瞬間、ココ・テムルは全身が硬直した。

「そのような社交辞令は聞き飽きましたわ、将軍。」

彼女はその手を肩から胸へとゆっくり滑らせながら、彼の顔を見上げ、目をまっすぐに見つめた。

「私は貴方の力が欲しい。そして、それがどれほど私を安心させるか知りたいの。」

ココ・テムルは目を閉じ、深呼吸をした。彼は奇皇后の美しさだけでなく、その言葉に込められた危険な甘美をも感じ取っていた。

「奇氏様、そのような言葉は私には……」

彼が言いかけたとき、奇皇后は彼の胸元に顔を埋めた。その瞳にはもはや拒絶の余地を許さぬ強い意志が宿っていた。彼の心臓は激しく脈打った。

「私はただ、貴方の忠誠心が本物かどうか確かめたいだけよ。」

甘い香りとともに彼女の唇がわずかに開き、囁くような声が彼の耳に届いた瞬間、彼は本能的に彼女を抱きしめ、自分の中の鉄壁の自制心が崩れ去ったことを自覚した。

その夜、二人の間には言葉以上のものが交わされた。しかし、それは奇皇后の野心にとって一つの駒であり、ココ・テムルにとっては一生消えぬ葛藤の始まりであった。

奇皇后はその後間もなく妊娠し、皇子を出産した。

それを知ったココ・テムルの心には、恐れと疑念が入り混じった。

「まさか……私との子ではないだろうな?」

その可能性に苦しめられた彼は、皇子の髪と瞳の色、顔付きが自分と同じでないことを確かめたとき、ようやく安堵を覚えた。

しかし、その安堵の中にも微かな後悔と苦い思いが残り続けた。奇皇后はその後も元朝の中で絶対的な地位を築き上げていった。そして、ココ・テムルにとって彼女は非常に扱いづらい存在だった。

張玉とココ・テムル――二人の心に秘められた葛藤と使命感は、それぞれ異なる形で元朝の未来に影響を与えようとしていた。運命の糸が複雑に絡み合う中で、時代は次第に大きな変革の兆しを見せ始めていた。

忠誠と誘惑の狭間で

中原では反乱が相次ぎ、朝廷の支配力は日に日に揺らいでいた。その中で、若き武将ココ・テムルは、名将であり国の要とされたトクトと共に、張士誠討伐の任に就いていた。

「ココ、お前の剣には迷いが見えるぞ」

トクトは戦陣の中で彼に語りかけた。文武を極めたトクトは、冷徹な軍師として知られていたが、ココ・テムルに向ける眼差しは父のように温かかった。

「申し訳ありません、トクトさん。張士誠の志や行動を知るたびに、彼がただの敵には思えなくなります」

「それは甘さだ」とトクトは軽く笑いながら諭した。

「だが、その心を否定するつもりはない。だが忘れるな、張士誠のような反乱者を許せば、天下は混乱し続ける。お前が迷えば、朝廷の秩序はさらに崩れるだけだ。」

張士誠の拠点、高郵は難攻不落の城塞だった。元軍は数万の兵で包囲し、激戦を繰り広げたが、城内では張士誠が民の支持を得て堅固な防御を続けていた。

「張士誠を倒すには、城外の民心を奪うしかない」とトクトは冷静に分析していた。一方、ココはその策を苦々しく思い、正攻法での戦いを求めた。

「トクトさん、策を弄すれば、多くの民が苦しみますよ。力と正しさで勝利を掴むべきではないでしょうか!」

「理想論だな」とトクトは短く答えた。「だが、戦場で理想を求める者は、やがて現実に挫ける。それでも進みたいなら、お前の剣で証明してみせろ。」

元軍は張士誠の拠点を次々に陥落させ、ついに高郵城を包囲した。しかしその矢先、宮廷からトクトを召還し、彼を流罪に処すとの謎の勅命が下った。

トクトは護送中に、宮廷内部の策謀により命を奪われた。その報せを受けたココは、衝撃を受け、深い悲しみに沈む。

「彼が…毒殺された?」

奇皇后の名が暗殺の背後にあると聞き、ココは激しく動揺した。

トクトは文武両道の才を持ち、朝廷を支える要だった。その死によって、元軍の士気は著しく低下し、討伐軍はあっという間に大混乱に陥った。

さらに、朝廷は統制を失い、江南に対する影響力をほぼ喪失していった。

宮廷に戻ったココ・テムルは、奇皇后を真っ先に訪ねた。

静かな宮殿の部屋で、彼は彼女の優雅な姿に見惚れながらも、胸の中に渦巻く複雑な感情を抱えていた。

「ココ将軍、久しぶりね」と艶やかな微笑みを浮かべた彼女が、見覚えのある薄紅の絹衣を纏って立っていた。

「あなたが私を裏切らないか、ずっと心配だったのよ。」

「トクト様を殺したのはあなたなのですか?」ココ・テムルの声と表情には静かな怒りが込められていた。

「まあ、そんなに怖い顔をしないで」と彼女は困ったような顔をし、囁くように答えた。

「彼は忠誠を示すのが遅すぎただけ。あなたは違うわよね?」

その声と仕草に、ココ・テムルの心は揺れた。過去に関係を持ってしまった彼女との秘密――もしそれが暴露されれば、彼の地位も命も危うい。

「私に忠誠を誓ってくれている間は、私があなたをすべてを守ってあげるわ」

奇皇后の甘い声が、彼の心に響く。誘惑的な微笑みを浮かべた彼女が、優しく頬を撫でる。

その手に触れられると、ココ・テムルの心は底から揺れ動いた。

二度目の関係を持つことに抵抗はない。しかし、彼が抱えるのはただの欲望だけではない。それは過去の誇り、高潔な師との絆、そして元朝を守るという誓いだった。

彼は最初に彼女と関係を持ったときのことを思い出していた。何度も何度も朝まで愛し合い、熱に浮かされたように互いに求め合った。理性を完全に放棄したその先に待っていたのは、禁断の甘美さだった。

想像を超えるほどの快楽と混乱が彼の中に広がり、まるで束の間の夢のように感じられた。欲望が支配する時間の中で、すべてが曖昧になり、現実と幻想が交錯していく。

その瞬間、ココ・テムルは自分がどこにいるのか、何を求めているのかさえも見失ってしまった。奇皇后の優美な姿、彼女の温もり、香りが彼の感覚を満たしていく。

理性を超えたその一瞬は、永遠に消えることはないだろう。

夜が更け、薄明かりの中で彼は再び彼女を抱きしめた。その甘美な時間が、現実から遠ざかっていくように感じられた。

彼の腕の中で無防備な姿で眠る奇皇后を見つめながら、ココ・テムルの心は戦場の狼煙のように乱れていた。師トクトを失い、奇皇后に翻弄される自分を感じる。元朝を守るという確固たる思いが、いつの間にか消えつつある。

「(トクトさん、俺はあなたの意思を継ぎ何が何でも元を再興するのか、それとも天命尽き滅びゆく王朝を形式的にでも延命すべきなのか…)」

夜風が冷たい空気を運び、遠くで狼煙が上がる。戦乱は新たな局面を迎えようとしていた。

ココ・テムルは奇皇后の寝顔をじっと見つめる。その美しさに引き込まれながらも、胸の中の疑念が消えることはない。彼女がふと目を覚まし優しく微笑むと、彼もまた笑顔で反応せずにはいられなかった。

「ココ将軍、私に忠誠を誓ってくださる?」

「…生涯変わらぬ忠誠を…」

彼の言葉に、奇皇后は微笑みを深めた。

「愛してるわ…」

「…勿論、私もです。既に、初めてお目にかかったときから心奪われておりました。」

ココ・テムルは自棄になり胸の内を正直に吐き出した。すると、奇皇后の目から思わず涙が溢れた。誰も自分に本音を語る者などいないと思っていたからだ。

彼はその意外な反応に驚くも彼女の人知れぬ孤独を察し、初めて愛しさを感じた。

そして彼女を拒絶するわけでもなく、むしろそれに積極的に応じる自身の卑しさに、もう自分が何を望んでいるのか、わからなくなってしまった。

夜風が冷たく吹き抜ける中、遠くの狼煙が新たな戦乱を告げる。戦は続き、彼の心もまた、二つに引き裂かれていった。

←第1話 第3話→