この物語は、永楽帝――波乱に満ちた人生を駆け抜け、歴史を塗り替えた一人の皇帝――その壮大な運命を紐解く旅である。

モンゴル帝国の衰退

14世紀――乱世の時代

かつて世界の五分の四を支配したモンゴル帝国の一部である元朝はその統治力を急速に失い、地方の豪族や民衆の反乱が次々に起きていた。帝国の繁栄を支えた街道は荒れ、交易は途絶え、かつての活気に満ちた都市は廃墟と化していた。人々は飢え、疲弊し、互いに命を奪い合う日々を送っていた。

その地は広大なモンゴル高原。四方を山脈や砂漠に囲まれたこの地は、夏は焼けるような暑さ、冬は骨まで凍る寒さを見せる厳しい環境が特徴である。

17歳とまだ年若い陳友諒は、視界がわずか数歩先までしか見えないほどの濃い雪煙の中で一兵卒として進軍を続けていた。金属の甲冑が冷え切り、触れるたびに氷のように肌を刺す。兵士たちの眉や髭はすでに霜で真っ白になり、声を上げる者はほとんどいない。ただ雪を踏みしめる足音と、風が吹き抜ける轟音だけが響いていた。

陳友諒が進軍しているのは、そんなモンゴルの南部、ゴビ砂漠の北縁に広がる荒涼とした地域だ。ここは降雪が激しく、寒冷な気候が支配する土地。西風が吹き抜けるたび、雪煙が視界を奪い、気温は急激に下がる。兵士たちは寒さに震えながらも、ただひたすら命じられた進路を進むしかなかった。

「寒さに耐えられぬ者がいるなら、その場に置いていけ!」

陳友諒の冷徹な声が吹雪の中に響く。しかし彼自身も、寒さをしのぐため厚手の毛皮の上着に身を包みながら、氷のような冷気が指先に忍び寄るのを感じていた。

雪は容赦なく地面を覆い尽くし、兵たちの足元を奪っていく。馬は蹄を取られ、何頭かは雪の中で倒れ伏したまま動かなくなった。吹雪の中で倒れた者は、すぐさま雪に埋もれ、その命が失われることを誰も気に留めることはできなかった。

対するはココ・テムル率いる元軍。彼らは長年この地の過酷な環境に慣れているはずだったが、この吹雪は異常だった。元の兵士たちでさえ、馬のたてがみに付着した氷の塊を必死に叩き落としながら前進していた。

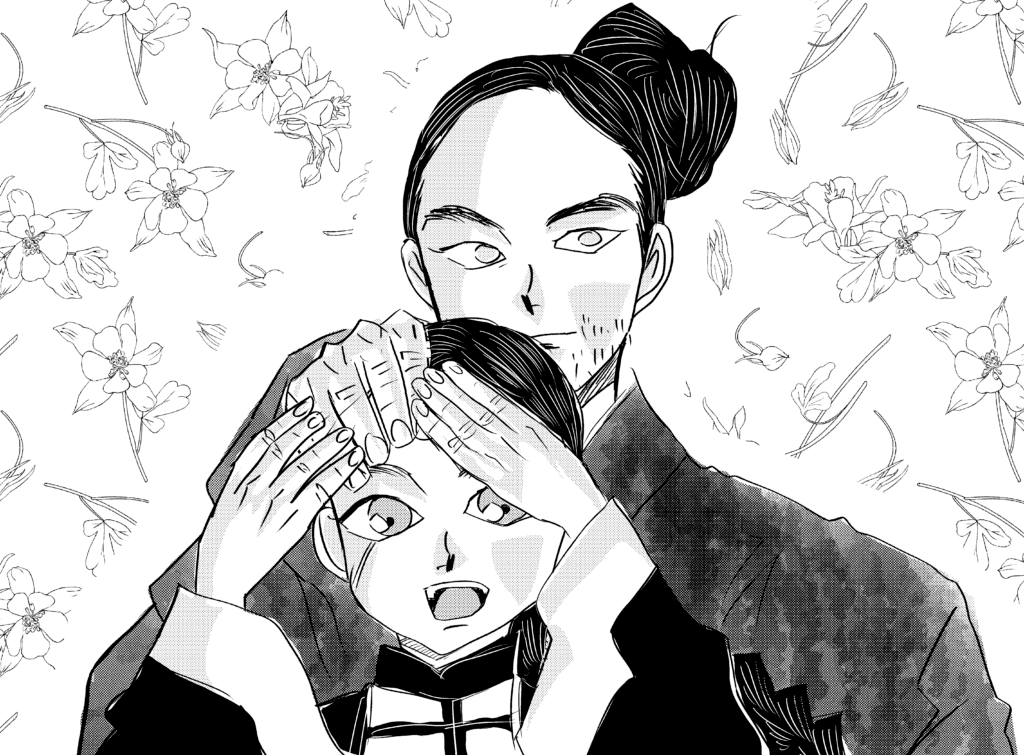

陳友諒は、戦場の吹雪に立ち向かうかのように、その鋭い目を前方の元の将軍、李吾魯思不花に向けた。彼の背後には、緊張した空気が漂っていた。周囲の兵たちは静まり返り、ただ決着を待っているかのようだった。

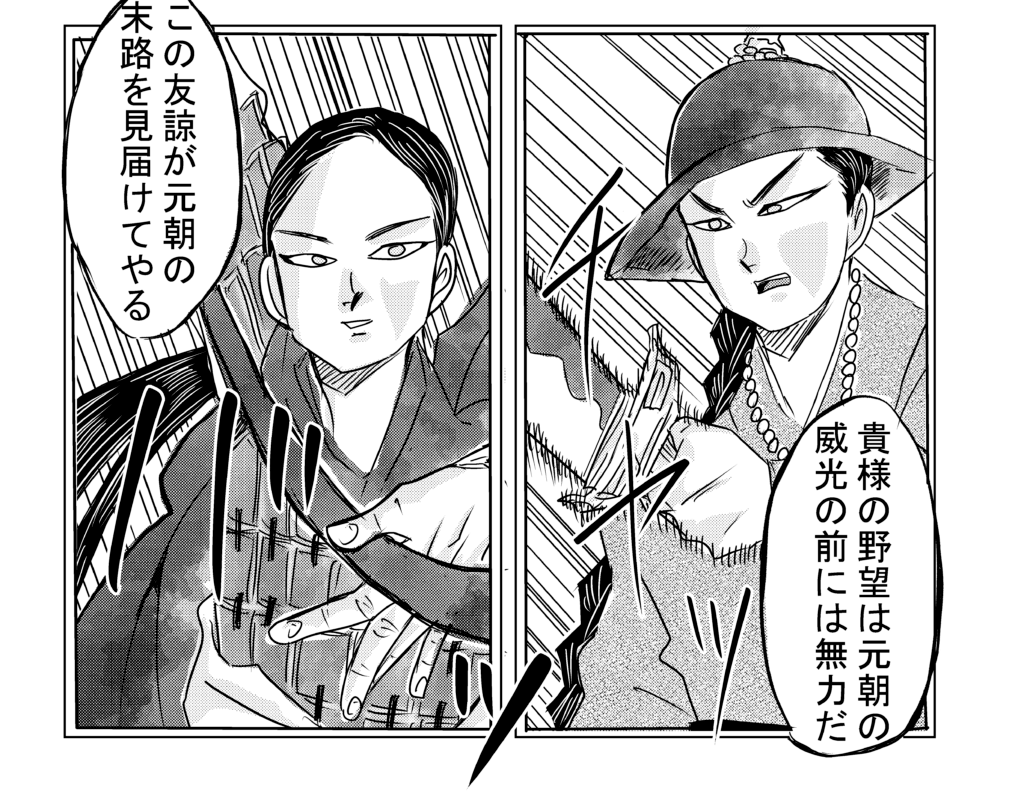

「貴様の野望は元朝の威光の前には無力だ。」李吾魯思不花が冷徹に言い放った。その声は、長年の戦場経験を持つ者のものだった。彼の目には、未だ幼さを残す友諒が挑戦者に見えている。

しかし、友諒はまったく動じなかった。微笑さえ浮かべ、力強く応じた。「この友諒が元朝の末路を見届けてやる。」彼の言葉には、ただの決意ではない、運命をも掌握するかのような力強さがあった。

友諒は一兵卒に過ぎなかったが、すでにその名は戦場に響き渡り、武勇を持って敵を畏怖させていた。特に彼の持つ特殊武器、鋼鉄の竿は、相手を半死半生にすることで有名だった。そのため、誰も彼と一騎打ちを望もうとはしなかった。しかし、歴戦の猛将である李吾魯思不花は、ここで友諒を潰すことが戦の勝利を左右すると確信し、立ち向かうことを決意した。

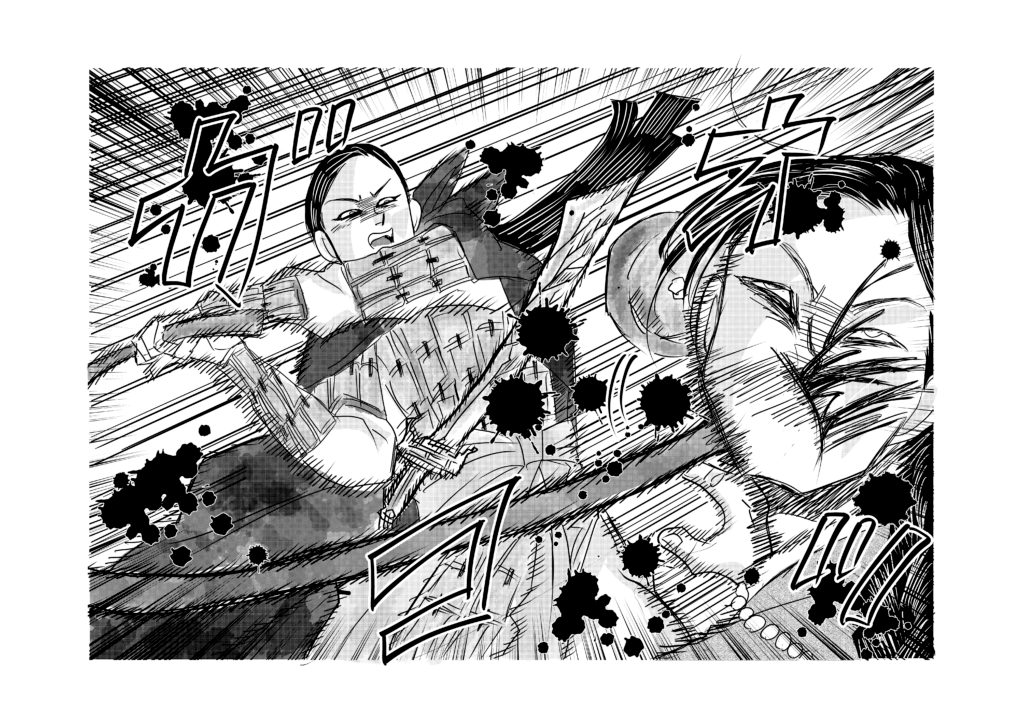

その刹那、息を呑むような静けさの中に激しい衝撃音が響き渡り、瞬時に李吾魯思不花の顔面に死角から鋼鉄の竿が振り下ろされた。彼はそのまま地面に倒れ込み、神経を切断、破壊された無力な体はもう二度と自力で起き上がることができなくなった。

一息つく間もなく友諒は一瞬のうちに彼の特殊武器、鋼鉄の竿で敵を粉砕していった。その戦場は、まるで地獄絵図のように変わり果て、半殺しにされた敵のうめき声が響き渡る。死体と真っ白な雪の上に鮮血が散らばるその場で、友諒は一切の躊躇なく、次々と敵を葬り去った。

その時、指揮を取っていたココ・テムルは、全滅の予感を感じ取り、撤退を決断した。ここで長年に渡る腹心の部下である李吾魯思不花を残すわけにはいかず彼を担いででも逃げようとした。

だが、李吾魯思不花はその要求を拒絶した。「我々を気にかけていたら全滅するぞ!」その言葉が、ココ・テムルの胸に突き刺さり、既に彼は涙を堪えきれていなかった。

天候はさらに悪化し、ココ・テムルはついに撤退を決意した。戦の幕引きとして、動けぬ味方を背にし、逃げ惑う元軍を引き連れ退却した。戦場を離れるその背後で、李吾魯思不花の最後の声が消えた。

残された者たちは、そのまま無慈悲にも全員凍死してしまった。

托鉢僧時代の洪武帝

天は雨を忘れ、大地は焦げ、飢餓と疫病が人々を蝕んだ。17歳の朱重八――後に洪武帝となる男――もまた、家族全てを失い、絶望の淵に沈んでいた。埋葬すら叶わぬ苦境を救ったのは、里人・劉継祖の一片の善意だった。彼のおかげで家族を葬った朱重八は、それでも孤独と絶望に耐え切れず、皇覚寺に身を寄せ僧侶となった。

だが、寺にも既に人を養う余力はなく、数週間後、朱重八は寺を出、冷たい風が吹き抜ける中、托鉢の旅を続けた。

粗末な衣に身を包み、持ち物は食事を乞う鉢のみ。飢えと辛酸を知る彼にとって、僧侶の厳しい戒律に従う生活は苦ではなかった。

その途中、滝行をしていると、10歳に満たない幼い少年が笑いながら話しかけてきた。

背中には矢筒と異様に大きな弓が背負われている。その体格には不釣り合いな武器だった。

その衣装は女真族特有の狩猟服だったが、振る舞いには品格があり、育ちの良さを感じさせる洗練された動作だった。

「おじさん、何やってるの?」

子供らしさの残る声が漏れる。その言葉には聞き慣れないアクセントがあった。モンゴル語の強い訛りが混じっている。

「神仏に近づけるよう精神を鍛えてるんだ」

「ブッ、それなら遭難して死にかけた人はみんな神様だな」

朱重八は肩の力が抜け、その言葉がツボにはまり彼とともに笑った。

「それもそうだな!」

出会いから数日後、朱重八は李成桂と名乗る少年と道連れになることにした。孤独な旅僧にとって、若い命の存在は少しばかり心を温めるものだった。

旅の途中、成桂はあることに気づいた。重八が一切の武装をしていないことだ。彼は驚きの表情を浮かべ、口を開いた。

「なあ、重八さん、本当に武器何も持ってないの?よく今まで無事だったな!」

重八は笑って肩をすくめた。「運が良かったんだろうな。」

その言葉に、成桂は小さく溜息をつきながら腰から長刀を外し、重八に差し出した。

「これ…少なくともこの剣があれば、無防備なまま殺されることはない。けど、ただ持ってるだけじゃ意味がないな。俺が使い方教えてやるよ。」

そう言うと成桂は一歩下がり、軽やかな動きで刀を構えた。「こうやって握るんだ。そして敵が近づいてきたら──」

彼の小柄な体が、次の瞬間には驚くほど流れるような動きを見せた。刀を握った手がまるで風のように滑らかに動き、目の前の枯れ枝を一瞬で切り裂いた。

重八は息を呑んだ。その動きは、子供が見せるものとは思えないほど洗練され、無駄のないものだった。訓練され尽くした者だけが持つ特別な何かを感じさせた。

「お前は俺の師だな、桂。誰に習ったんだ?」重八が冗談めかして笑うと、成桂は刀を静かに下ろし、少しだけ誇らしげな表情を浮かべた。

「父上からだ。」

だがその答えを口にした瞬間、成桂の表情は一変した。誇りとともに湧き上がる記憶の片隅に、彼は何かを思い出したらしい。その大きな瞳には、わずかに影が差し込み、言葉を失って押し黙った。

重八は成桂の様子を見つめながら、黙って刀を握り直した。その刀の冷たい感触が、不思議と心に新たな重みをもたらした。

それからの日々、重八は成桂の指導のもと、刀を振るう術を学んだ。成桂の動きには幼いとは思えないほどの熟練が宿っていた。やがて重八は自分が持つ刀の重みだけでなく、教えてくれた成桂という小さな師の存在そのものに感謝を覚えるようになった。

そうして、重八の武術は成桂の指導によって形作られていった。

旅の果てに重八が手にする武人としての初めの一歩は、幼い成桂の教えの中にあった。

そんなある日、彼らが休息を取るため小川のほとりに腰を下ろしていると、賊の集団が姿を現した。彼らは旅人を狙う無法者たちだった。

「おい、糞坊主、持っている物を全部置いて行け!」

粗暴な言葉を投げかける賊に対し、朱重八は諌めるように両手を上げた。

「争いはやめ話し合おう。欲しい物があれば分け合おうではないか」

だが、賊たちは大笑いし、武器を重八の頭上に容赦なく振り上げた。その時だった。李成桂が背負っていた巨大な弓を構え、次々と矢を放った。

鋭い矢は正確無比に賊たちの急所を貫き、一瞬のうちに全員を射殺した。

「桂、やめろ!」

朱重八が怒声を上げた時には、全てが終わっていた。少年はまるで何事もなかったかのように息も切らさず敵の亡骸を冷酷な表情で見下ろし平然と佇んでいる。

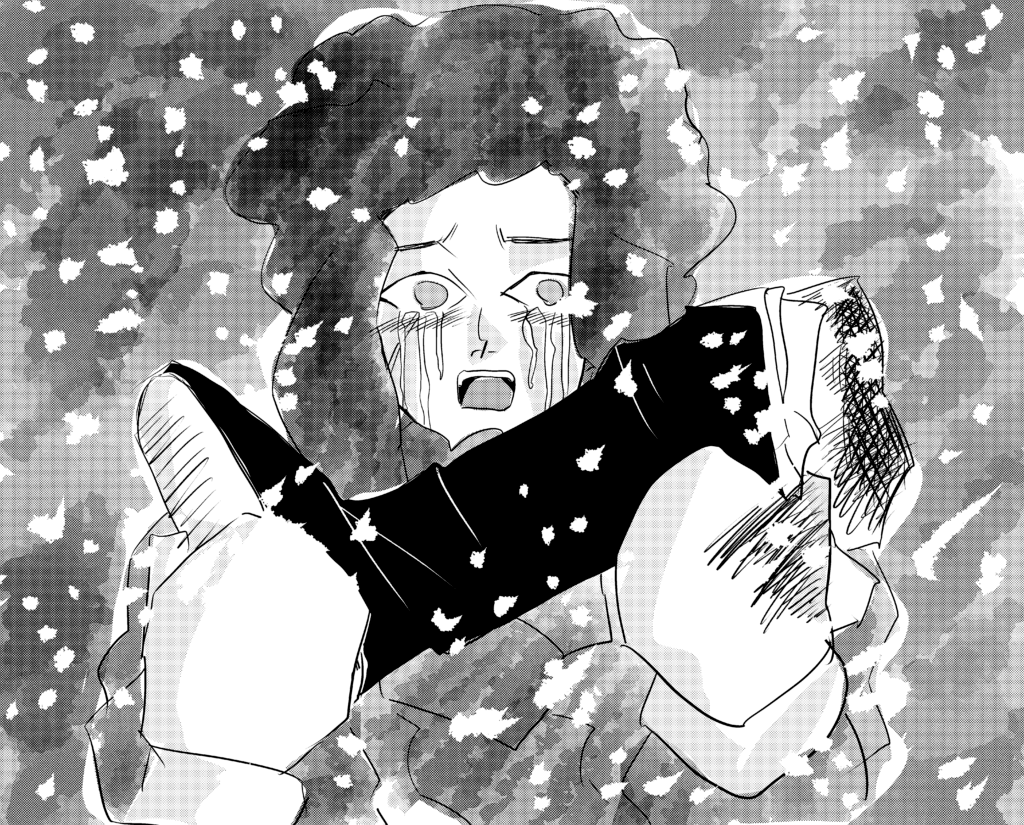

だが、次の瞬間、我に返った成桂は膝を折り、顔を真っ赤にして号泣し始めた。

「重八さん、俺は何てことを…!」

朱重八は驚き、泣き崩れる成桂に近づいた。

「桂…何があったんだ?」

問いかけると、彼は震える声で話し始めた。

「父上は元の将軍だった。でも、漢民族の将との一騎打ちに敗れ…友軍に見捨てられ、そのまま凍死したらしい。父の遺体を探し出した時には、もう獣に喰い散らかされバラバラになっていた…俺は泣きながら父の断片を集めたんだ…!」

声を震わせながら彼は続けた。

「俺はあの日、殺されることがどれだけ恐ろしいかを知った。だから、誰かに殺される前に、自分が殺すしかないと…もう勝手に、無意識に体が動いてしまうようになった…」

朱重八は黙ってその話を聞いていた。そして、気づけば震える少年の体を強く抱きしめていた。

「桂、お前は強い。それは恐れから来たものかもしれない。だが、恐れがあるからこそ、人は他者を守ることもできるんだ」

その言葉に、李成桂は顔を埋めたまま涙を流し続けた。

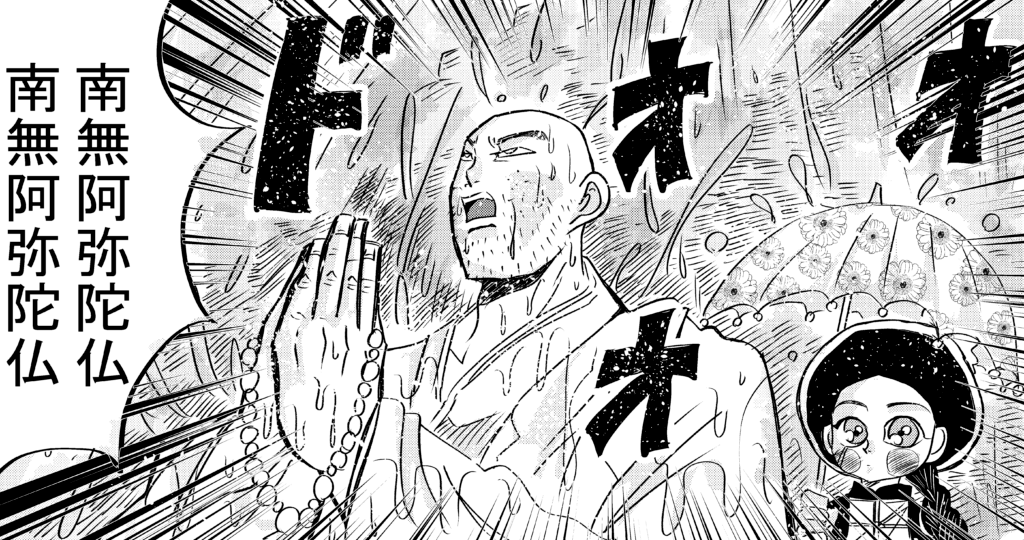

夜が更けた頃、朱重八は小さな祈りの場を設けた。

「お前の父上のために読経するよ」

そう言って朱重八が経を唱え始めると、李成桂は深々と頭を下げ、その声を聞きながら、再び涙を流し始めた。

父の形見の首飾りを握りしめ、彼は大粒の涙を落とし続ける。

「俺は…強くなる。父の無念をこの手で晴らす」

その言葉に、朱重八は静かに微笑み、手を合わせた。

「桂、お前は女真の格好をしているが元の人間ではないのか?将軍の…軍閥の息子なのだろう?」

読経を終えた後、朱重八が問いかけると、李成桂は涙で濡れた顔を拭いながら答えた。

「俺は高麗、女真、蒙古、全ての血を引いている。だが、父を見捨てた元だけは大嫌いだ」

「そうか…お前の進む道は元とは別にあるのだな」

朱重八のその言葉に、李成桂は深く頷いた。

それは、少年が自らの運命を切り開く第一歩だった。そして、その背には、強く生きようとする父への誓いと、自らを受け入れた托鉢僧との絆が刻まれていた。

二人は旅の途中、飢えで倒れるも、不思議な紫衣の二人組に救われた。病が癒えた頃、紫衣の者たちは消え、二人は神の導きを感じながら再び歩み出した。

李成桂はこれ以降、仏教を心の拠り所にするようになった。飢えと苦しみの中で慈悲に救われた経験は、彼の中に消えることのない仏への信仰を根付かせた。

それは、自らの運命を切り開き、大きな力を手にした彼が、後に「人々に慈悲をもって接する」という信念を貫く基盤となるものであった。

それから三年、朱重八と李成桂はともに全国を巡った。

長く、苦しい旅であった。果てしなく続く荒野、骨身に染みる寒さ──それらは一つ残らず、若き元璋と幼い李成桂の心身を削り取っていくかのようだった。だが、ふたりは互いの存在に支えられ、苦難の中で共に前へ進んだ。旅の道中で出会った人々、耳にした智慧、そして身をもって体験した数々の試練は、彼らそれぞれの心に深い刻印を残していった。

重八にとって、李成桂は時に無邪気な言葉で重い沈黙を破り、疲れ果てた心を癒す存在だった。一方、李成桂にとって、重八はどんな困難に直面しても決して屈しない強さを見せる兄のような存在だった。ふたりは荒野の果てで語り合い、雪原の中で肩を寄せ合い、砂漠の夜風に耐えながら未来の夢を語り合った。

重八はそれまで、村という狭い世界に閉じ込められた存在だった。李成桂もまた、ただの世間知らずで育ちの良い少年に過ぎなかった。しかし、この旅で知った広大な世界は、彼らのそれまでの視界を覆すものだった。空はどこまでも広く、山々は力強くそびえ、どれだけ孤独に思える夜でも東の空に日は昇った。

旅を終える頃には、重八の目には以前にはなかった光が宿り、李成桂の表情にはかつて見られなかった静かな覚悟が刻まれていた。彼らが得た知識と経験は、誰にも奪うことのできない宝となり、やがてそれぞれの道を切り開く力となる。ふたりの絆は、風に吹かれても折れることのない一本の強くしなやかな竹のようであった。

故郷に戻る直前、李成桂が親族と偶然再会したことで、二人は別れの時を迎える。

「重八さん、今までお世話になりました。必ずまたどこかで!」

「桂、お前のことは忘れない。お互い大成しよう!」

互いに涙を堪えきれない抱擁の後、朱重八も李成桂も乱世の終焉を自らの手で築くという決意を胸に、再び歩き出した。